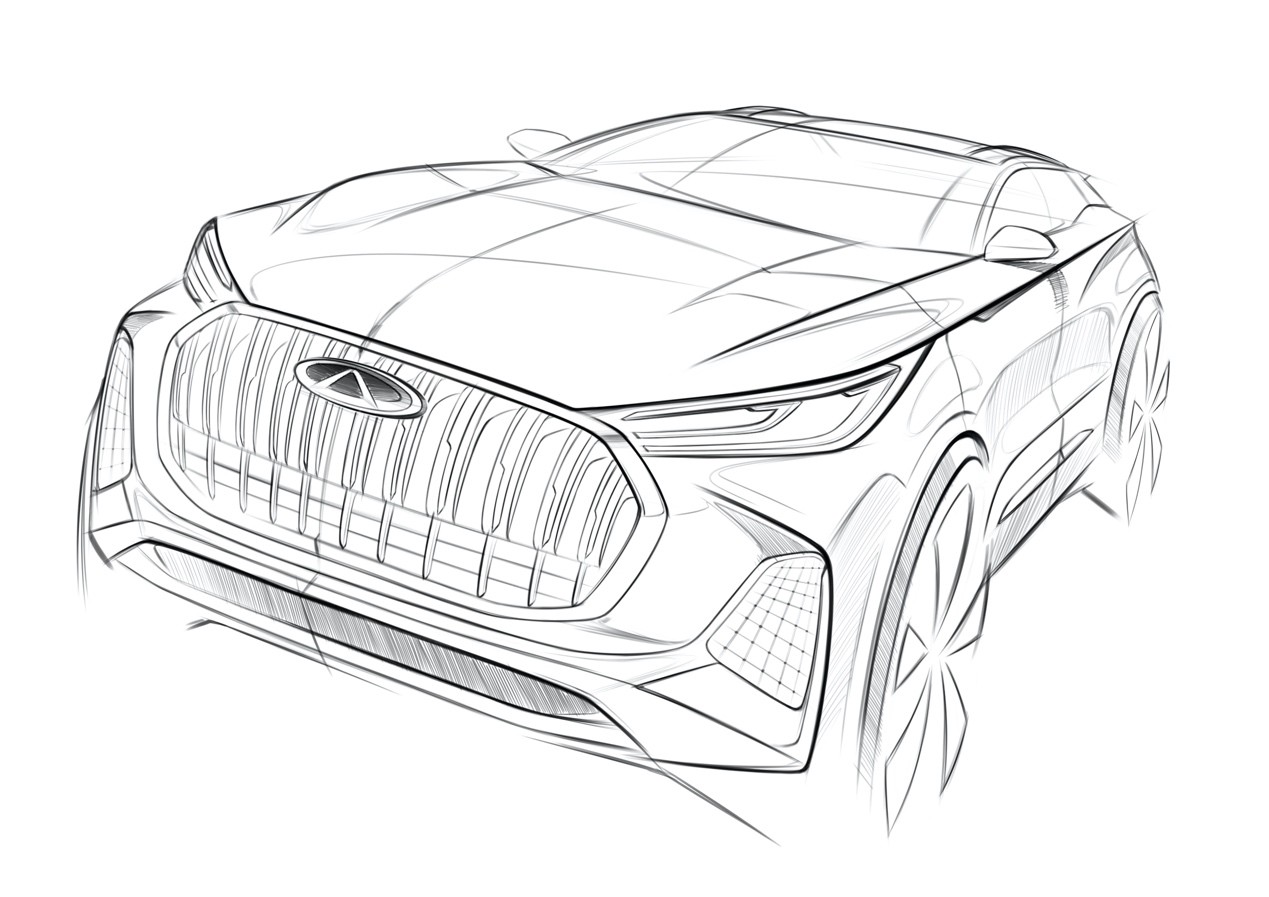

图片来源@视觉中国

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

300多年的雍和宫,可能正在迎来史上最为拥挤的一段时间。

每一个普通的工作日早上,不到八点半,排队的人就从大门口绵延至三百米外的公交车站。半个小时后,雍和宫正式开门,检票处旁的“法物流通处”很快变得水泄不通。这是整座雍和宫最炙手可热的地方,为了一串3-400元的香灰琉璃手串,人们里里外外围了七八层。

显然,上香礼佛已经不是中老年的专属爱好了。打眼扫过,排队的面孔都十分年轻,有背书包的、捧奶茶的,只是脸上都挂着相似的担忧和笃定。

都说佛门乃清净之地,但心里揣着最多心愿和困惑的年轻人却几乎踏平了雍和宫的门槛。每天迎来送往五六万人,连街上的环卫工大爷心里都忍不住疑问:有这些时间,怎么不去奋斗?为什么要浪费在求神拜佛上?

怎么可能没奋斗过?只是越是身处不确定和压力中,越有可能表现出“迷信”。面对474万考研对手、41:1的国考岗位和颗粒无收的秋招、春招,年轻人总需要一个地方安放焦虑和迷茫。

玄学,或许就是下一个奋斗的方向。

求佛大作战王杉已经五年没来雍和宫了。今年三月底,她来上香时,被眼前的景象震撼了:从赠香处到殿门前,没有一处是不用排队的。前后左右都是二三十岁的年轻人,和她一样四五十岁的中老年反倒少了很多。

王杉是队伍里少有的信徒,在疫情前,她几乎每年都会来雍和宫上香礼佛。

那时的雍和宫香火也旺,但绝不似现在这般拥挤:正殿、配殿大都是完全开放的,没有大大小小的围栏;每逢农历初一十五,游客也可以坐下来静静听喇嘛们诵经;香客大多是和她差不多岁数,排队更是不可能的。

而如今,出了地铁站,就能闻到远处传来的阵阵香火味,算命的、看手相的也从中嗅到了商机。非常微妙的是,算婚姻、桃花都没人爱听了,唯独说起“你明年有大财”,年轻人纷纷驻足。

雍和宫不大,共有六座大殿,每座殿外,人们以点香的蜡烛为圆心,簇拥成一团一团。在据说主求“驱邪消灾”的永佑店前,一位身穿驼色冲锋衣背黑色双肩包的女生,将原本拎在手里的牛皮纸袋卡进两脚之间,双手举起三柱香,身体折成直角,连鞠了十个躬。

在她旁边,更多人排在正殿前的蒲团后面,等待虔诚跪下向佛祖诉说心愿。

永佑殿后,东西两个配殿也颇为热闹。网上的“拜佛攻略”通常这样介绍:西可求学业,东可求财。文殊菩萨和财宝天王,正是这两座殿内人气最旺的神仙。

东配殿里,一个女孩在文殊菩萨像前跪了约有一分钟,起身时,她从口袋里掏出一个滚圆的大橙子,放到了贡品台上。

在担忧学业的信众里,她并不是最特别的一个。那个工作日的下午,文殊菩萨面前已经垒了两大盘水果,大大小小八束鲜花,甚至还有两瓶汽水,是殿内另外七位菩萨们都要“嫉妒”的待遇。

对面的西配殿内,静默的人群正排队跪拜角落里的财宝天王。“我们只拜财宝天王,其他菩萨会不会吃醋啊。”两个男孩私语。

恐怕神像们也很难料到,有朝一日自己的法名也会与“业绩”挂钩。财宝天王左侧,地狱主像的供桌上空空如也。大概很少有人知道,这个可怖的名字对应的也是一位象征智慧的护法神。

和年轻人一起挤了五个小时,王杉终于拜到了倒数第二进院的法轮殿。大殿后部,人群把布施桌围得水泄不通。有些人使劲往里探头,最后因为没有现金遗憾离开;有些人无措地四处询问,想要换得哪怕十元、二十元零钱,让自己有机会在布施单上签下一个名字。

布施单有三种颜色,红色、黄色意味着消灾和吉祥,显然在收纳箱里占了绝大多数;而白色只有薄薄一沓,那是用于超度已故的亲友,在它上面签下姓名时,总有人眼里泛起泪光。

挤到布施桌前,王杉突然发觉自己忘带现金,连忙向身旁的女孩换到一张五十元现金,写了红黄白三张布施单,一齐递给师傅。

走出大殿后,王杉给自己的先生打电话,说来这一趟“真是刷新我的认知了”,怎么到处都是年轻人。末了,他们得出一个结论:现在的年轻人,心里头没有地方可以安放。

青年危机法物流通处,正在成为整座雍和宫最炙手可热的地方。

宫门外一处、宫内两处,但每一处门前都里里外外围了七八层。两位表演系的大三男生一路走,一路被店门口密密麻麻的人群吓退。一直走到最后一处,人流依然有增无减,他们只好乖乖排了近3个小时的队。

想不到进了流通处里,也依然拥挤到看不见柜台的影子。两人本想为一年后毕业的自己求些工作机遇,但根本来不及询问,只能匆匆扫一眼,便指了条黑色的檀木念珠,“看这条好看,就它了”,然后让柜员开票,570元一串,全程没超过三分钟。

在社交媒体上,雍和宫被评为最具“产品思维”的寺庙,去年推出的马卡龙香灰瓷、香灰琉璃等精品手串,一改文玩市场的中年气质。

按照官方说法,不同颜色对应着不同心意,一般蓝色保佑健康,红色保佑姻缘,绿色保佑事业和学业……但正版一串只有一种颜色,“手串原本是单向的,但人都贪心,想把所有寓意都串在一起。”雍和宫门口的改串师傅一天能接待一两百位顾客,串珠改造、代排代请……围绕着雍和宫手串,许多新业务诞生了。

光是买到手串,事情还没有结束。一个流传的说法是,不开光只是首饰,开了光才是佛珠。开光室就在法物流通处附近,如愿请得手串的人们走上前继续排队,无缝衔接。

毕业不久的赵志伟也在队伍中,正准备开光自己的身份证。手串贵则上千,最便宜的也要两三百,对还没有工作的她来说,多少是笔开销。可来都来了,赵志伟摸了摸口袋,摸出一张身份证。她灵机一动:身份证不碰水,随身携带,不正好拿来开光吗?

开光室一批进二三十个人,赵志伟跪到长垫上,直起上身低下头,双手捧起身份证。本以为自己已经够奇特,结果朝周围一瞄,她乐了,“旁边一姐妹捧硬盘,后面一哥们捧手机”。随后师傅开始掐着小铃铛诵经,赵志伟觉得“太可爱了”,很多次都差点笑出来。

后来师傅告诉他们,这些东西不是法物,其实开不了光的。但还是讲了些吉利话,让他们离开了。赵志伟不在意,开光不成,可以当作祈福。佛祖的祝福和庇护,一定是无差别的。

正殿前虔诚上香的人们

过去来寺庙烧香许愿的人,不少是上有老、下有小的中年人,他们紧闭双眼跪在佛祖面前,祈求家人平安、事业上升。但令年轻人没想到的是,如今自己才刚走上社会,就要学会应对危机。

小赵的危机已经持续了两年。她为自己双非本科的背景感到不甘,大三时便决定考研。但这十年间,考研人数一年多过一年,涨了近300万,今年的录取率甚至不到20%。在这样激烈的竞争中,她第一年没考上,第二年又遇上新冠,发着烧上考场,成绩也不尽如人意,只能着手找工作。

“拜托菩萨帮帮我吧,我这人很真诚,也很努力,就给我一个offer吧。”赵志伟跪在蒲团上,在心底把自己毕业后的经历,事无巨细地讲给了佛祖。

她已经毕业大半年了,明明每次应聘的公司规模名气都不大,却有不少海知名本硕竞争岗位。在经历了几次失败后,她好不容易争取到一个实习转正的机会,并通过了一轮笔试两轮面试,还在等待最终答辩。这是小赵目前最有希望的一份工作。

她想起一个同学,每次在研究生考试、找实习、甚至抢周杰伦演唱会门票前,都去了雍和宫,最后全部“成功上岸”。“这么灵吗?”她心里暗忖,于是立刻提上行程,有了这次和佛祖的对话。

在另一座正殿前的蒲团上,李喻感受到的更多是一种茫然和无力。

她原本对玄学不屑一顾:本科学校就在南京鸡鸣寺边上,同学们都去求姻缘、求学业,但她从不稀罕。她笃定自己想做的都能做到,一如考研,她跨专业,依然能凭本事从二本院校跨考到985。

但读上研究生后,她愈发觉得个人能做到的事情越来越少,人生迷茫的时刻却越来越多。去年暑假到北京实习时,从不求神拜佛的她,第一时间去了趟雍和宫,还在菩萨面前仔仔细细地报了遍身份证号,这样“能精准定位到本人”。

李喻试图找出转变发生的原因:或许是研一下的那次大规模封校,让她感受到精神和躯体的压抑;或许是临近毕业,自己却和导师分隔两地,学术上得不到任何指导;或许是看着班上的同学考公,女岗的分数线要比男岗高出一大截……

“这一切又要怪谁呢,你找不到任何一个人或者一个群体可以怪,怪来怪去,最后就只能怪自己。”她怪自己身为女性、学历不行,可当她环顾周围,发现大家都有相似的迷茫和困惑,没有人是好过的。

信心是一点点崩塌的。等李喻反应过来时,自己心中的个人形象已经变得非常渺小。如同站在万福阁18米大佛脚下,所有人都会变得非常渺小。

玄学也是一种努力和如今来雍和宫烧香的年轻人相比,王杉的岁数已经大过了两轮。她理解年轻人的苦衷,“一路奋斗过来,现在的社会又这么苦。”和过去的时代相比,如今的上升空间或许的确不多了,但前往寺庙这件事就已是一种行动,“总比你呆在家好,真正躺平的人是不会来这儿的。”

在前往雍和宫的路上,子然始终没有想好,自己该为哪个岗位许愿。为了考上选调生,过去半年她像候鸟一样全国巡考,黑龙江、北京、江苏、云南……所有不排斥的地方全都考过一遍,“但是越考越觉得自己没有结果,越考越考不上。”

她想不通为什么自己总是差那么零点几分,总是处于卡位递补的状态。有好几个晚上她整夜睡不着觉,瞪着眼睛不停地刷新递补消息。她觉得只能“信命”了:自己能不能上岸完全取决于排在前面的那个人放弃与否,可那个人或许也在等待别处的消息。大家泡在同一个池子里,望见的是同一片灰蒙蒙的天。

本科加研究生,子然在北京读了六年书,却从未踏入过这片圣地。或许过去六年求学遇到的种种困难,加起来都不如这一个考公季痛苦。

那时她连去雍和宫的心情也没有。虽然时不时会想,要不要去拜一下?但每次一有这个念头,就被自己喝住:有这个时间,难道不应该再做一套题吗。

在极其高压和紧绷的状态下,她终于收获了一个offer,尽管并不如意,但终于松下一根神经,去了趟雍和宫。她想求三个还没消息的公务员岗位都能顺利递补上,可走到门口,又觉得不能太贪心,最后只求了一个心愿:“无论有没有递补上,无论递补上哪个岗位,自己都一定会努力工作。”

年轻人们把求神拜佛视作最后的努力。“尽人事,听天命”,天命这一步,他们也尽力了。

走出雍和宫的时候,子然突然意识到,跟菩萨对话一场好像和做心理咨询没什么区别,而雍和宫12元的学生票又那么便宜。心愿是不是会成真且不论,但呆在佛前那短短几个小时,心中的无助和失控感是切实减少了。

至于是不是真的相信,她自己也说不清楚。家里的长辈基本都没有宗教信仰,她从小也很少受到这方面的熏陶,直到现在,她也打心底里觉得这是“信则有不信则无”的事情。

可拜过两个殿后,她忽然发现手里剩下的香断了几根,还是慌张地停下,上网查了查。她看到有人说要带回去,便把几根断香收进包里。离开时仍然不放心,再次拿出手机搜索,看到网友说得放进香盘,于是又折返,紧张地把香放回。

她观察身边来来往往的年轻人,许多都打扮得时尚前卫,“看起来是很自由的状态”,感到有些诧异:他们也会有烦恼吗?但下一秒,再精致的都市丽人,也双手合十举过头顶,向着佛像虔诚地鞠躬。她于是想,来这里的人肯定都过的不是很好,个人有个人的难处,但“会不会那些真正特别苦的,就像当初的我一样,其实是没有心情的。”

或许人在尚存希望,步履蹒跚但仍努力地往前走时,才会来到这里,将愿景暂时托付给升起的香烟。“你说年轻人是真的信吗,或者把所有东西寄托在拜佛上吗,其实也不是。还是觉得自己可以变好,希望未来可以变好,才去做这样一种尝试。”

关键词: